陳文茜公開罹癌細節,引爆外界關注「黑色素瘤到底有多致命?」皮膚科醫師全面解析這種高惡性皮膚癌的症狀、轉移機制與治療現況。

陳文茜罹患第四期黑色素瘤,引發社會關注。這種惡性皮膚癌進展快速、容易轉移,與一般皮膚癌在本質上大不相同。它不只難以早期察覺,治療挑戰也高。黑色素瘤究竟有多危險?又該如何預防與辨識?本篇帶你深入了解。

陳文茜病況整理時間軸

2019~2022年

陳文茜在 2019 年首次被診斷出早期肺腺癌,接受手術切除後病情一度穩定。但到了 2022 年,她出現嚴重疲倦、低血壓、下肢血管破裂等症狀,後經診斷為「腦下垂體功能不全」,是免疫系統攻擊造成的內分泌失調,導致可體松幾乎完全停止分泌,免疫力與傷口癒合能力嚴重受限。當時她坦言:「我的腦下垂體功能已死」,形容自己「像失智老人一樣地活著」。

2022年~2024年

接下來的兩年中,她持續接受免疫與激素替代治療,身體雖虛弱,仍堅持主持節目並關心國際時事。

直到 2024 年 10 月,她在一次檢查中發現肺部與肝臟有新生腫瘤,起初以為是肺腺癌復發,但病理結果證實為一種與原癌無關的新發黑色素癌,且已為第四期,轉移至肺、肝、骨盆與小腦等多處。

醫師當時根據病情與影像檢查,向她說明若免疫療法未見成效,預後時間恐相當有限,「類似患者頂多活 3 個月,多數僅活 30 多天」。不久後,她又接連併發蜂窩性組織炎與敗血症,住院期間因血管狀況惡化,右手接受人工血管植入手術,以便進行長期點滴與藥物注射。當時病情一度惡化至危急,需全天候密切監控與治療。

2025年近況

2025 年 3 月,她分享最新PET檢查報告,顯示肺部惡性腫瘤快速增長至 10 公分,肝臟的惡性腫瘤數量與體積皆顯著增加,醫師指出預後不樂觀,免疫治療可能失敗,存活時間恐僅剩數月。

6 月期間,她因敗血症再度住院,在社群平台貼出自己吊掛「5 包點滴與 1 包血袋」的病房照片,手臂插滿管線、表情虛弱,真實呈現治療歷程。她不避諱談論病情低谷,也持續與外界保持聯繫,展現出面對病魔的堅韌態度。

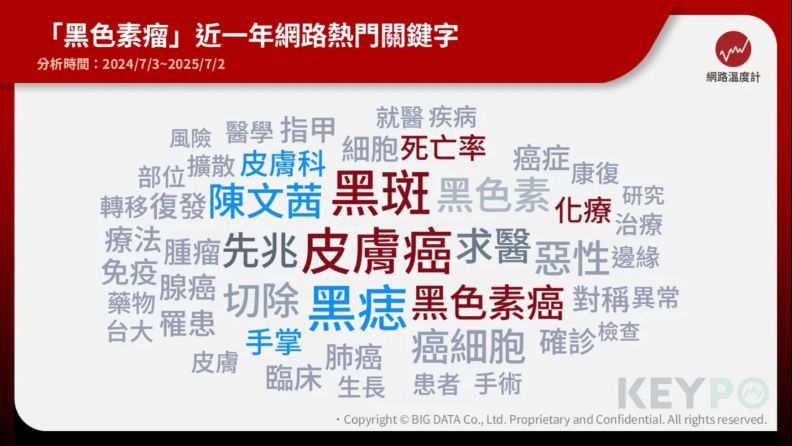

陳文茜罹癌帶動討論,黑色素瘤相關內容成熱門關鍵字

隨著陳文茜罹患黑色素瘤並進入第四期的消息曝光,社群上對這種高惡性皮膚癌的討論快速升溫。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理近一年(2024 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日)相關熱搜詞彙,「黑斑、皮膚癌、指甲、切除、求醫」等顯示民眾對早期症狀與就醫時機的警覺度提升。而「化療、轉移、死亡率、復發、陳文茜」等詞彙也凸顯出,隨著名人罹癌經歷被關注,社會大眾對病情發展與治療成效的討論日益升高。

黑色素瘤是最凶險的皮膚癌?

針對陳文茜罹患的黑色素瘤,《網路溫度計DailyView》特別訪問萬芳醫院皮膚科醫師葉嘉漢,解析此病的特性與風險。他指出,黑色素瘤是一種惡性程度極高的皮膚癌,與常見的基底細胞癌、鱗狀細胞癌等皮膚腫瘤在性質上有根本差異。多數皮膚癌即便為惡性,通常局限於皮膚表層,病灶明確,透過切除即可控制,且不易轉移。這類常見皮膚癌發生率極高,甚至在世界衛生組織統計癌症發生率時,常被排除在外,以免影響整體數據。

相較之下,黑色素瘤的發生率雖低,但細胞特性導致其極易轉移,即使腫瘤仍小,也可能已進入血液或淋巴系統,擴散至肝臟、腦部、骨骼與眼睛等器官。葉嘉漢醫師指出,一旦發現遠端轉移,即屬第四期,「代表全身其實已潛藏許多尚未長大的腫瘤細胞」,治療難度也因此大幅上升。

黑色素瘤警訊有哪些?亞洲人黑色素瘤好發於手掌腳底

在不同族群中,黑色素瘤的好發類型存在明顯差異。葉嘉漢醫師指出,亞洲人最常見的類型為「肢端型」,多發於手掌、腳底與指甲下方。由於這些部位平時較少關注,常導致延誤發現與就醫。相較於白人較常見其他類型的黑色素瘤,亞洲人雖然整體發生率較低,但「肢端型」的比例卻明顯偏高。

他提醒,民眾若發現手腳上新長出來的痣、痣顏色改變、快速增大、或是出現周邊小痣(衛星痣),都應及早就醫。指甲下若出現一條持續加深或擴展的黑線,或形狀不規則的色素沉積,也可能是黑色素瘤早期徵兆,需由專科醫師評估。

外觀難與良性痣區分,切片是關鍵診斷工具

在臨床經驗中,葉嘉漢醫師坦言,許多黑色素瘤初期外觀與良性痣幾乎無異,即使由皮膚科醫師肉眼判斷也有可能誤判。「有些腫瘤符合良性痣的所有特徵,但實際切片後卻證實為惡性黑色素瘤。」

他建議,只要病人自己感覺痣的成長速度異常、出現變化,即便外觀不典型,也可考慮安排手術或切片檢查,避免錯失早期治療機會。他強調,黑色素瘤的惡性特徵之一就是即使腫瘤尚小,也可能開始轉移,因此「及早辨識」遠比觀察等待來得更重要。

黑色素瘤治療方式?免疫治療成為主流,療效因人而異

針對黑色素瘤的治療方式,葉嘉漢醫師指出,目前主流為免疫治療與標靶藥物,部分情況下仍會考慮傳統化療。由於黑色素瘤對化療反應有限,現今治療重心已轉向調動身體免疫系統來抑制腫瘤生長。

然而,免疫治療的效果仍取決於腫瘤細胞是否表現出特定的分子標記。只有當腫瘤帶有這些關鍵訊號分子,藥物才可能發揮作用。他形容,免疫治療藥物就像是「專門破解某款手機系統的病毒程式」,只能針對擁有特定標記的腫瘤細胞發揮效果。若腫瘤沒有表現出這些關鍵訊號分子,藥物便無法發揮作用。

儘管如此,這類藥物的出現大幅改善了晚期黑色素瘤的預後。葉嘉漢醫師指出,五年前第四期病患的五年存活率僅約 10 %,如今透過免疫與標靶治療,已可提升至 30 %至 50 %,對許多病人而言,這代表仍有實質希望。

健保有條件給付免疫用,預防仍是最重要一環

目前台灣健保針對黑色素瘤的免疫用藥已有給付,但須符合特定條件,例如:病患為第三或第四期、接受其他治療後無效,或經檢測確認具備相關基因表現。葉嘉漢醫師指出,這些限制「並不算特別嚴苛」,屬於合理的用藥規範,目的是確保醫療資源能有效使用於合適的對象。

然而他強調,所有治療效果終究不如預防來得確實。「我們第一線最希望的,永遠是病人還沒進入晚期。」他呼籲民眾建立皮膚健康意識,尤其是多注意家中長輩腳底、指甲、手掌等處是否有不尋常痣或黑斑,因為這些族群往往因年齡或視力退化而難以察覺異常。早期發現、早期切除,不只省下後續龐大的醫療成本,更有可能救回一條生命。

為何會連得兩種癌?醫師指出與體質與機率皆有關

針對陳文茜癌症連發的現象,葉嘉漢醫師表示,原因可能包括個人體質、基因缺陷,或純粹的機率巧合。部分患者體內可能具備較高的癌化傾向,導致不同器官的細胞先後發生惡變;也有可能兩種癌症之間並無直接關聯,而是分別在不同時間點各自發生。

以統計角度而言,若兩種癌症各自的發生率為 1 %,便存在萬分之一的機率在同一人身上同時發生。這類雙重癌症的個案儘管機率極低,但臨床上確實存在類似案例。

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2024年07月03日至2025年07月02日。

資料來源:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『黑色素瘤』相關文本進行分析,調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體,萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞;次數越多,字詞越大;可用來釐清核心議題與重點人事物。

【網路溫度計DailyView調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫】

(本文獲《網路溫度計》授權轉載;內容僅反映作者觀點,不代表本社立場。)

Just For You

Just For You