編按:隨著全球進入「後抗生素時代」,抗藥性細菌引發的感染問題愈加嚴峻。「噬菌體」這種專吃細菌的病毒,正被醫學界視為對抗超級細菌的潛力新星。面對抗生素逐漸失效,科學界正積極研究噬菌體療法,「噬菌體療法」的重啟,有望成為抗生素抗藥性解決的突破口,或許能為「後抗生素時代」帶來一線生機,改寫感染治療的未來。

近期醫學界對於抗藥性細菌的危機與擔心,不斷透過媒體出現在公眾版面上,除提出警告外,也有許多的呼籲和對策。其中,針對積極投入並開發出更新、更有效的抗生素部分,由於開發成本愈來愈高、回報低,且難度日益增加,國際大型藥廠均興趣缺缺,根本不想參與。因此在沒有辦法的辦法下,原本「冷鍋」的領域:「利用病毒吃細菌」,瞬間冒出了熱氣。

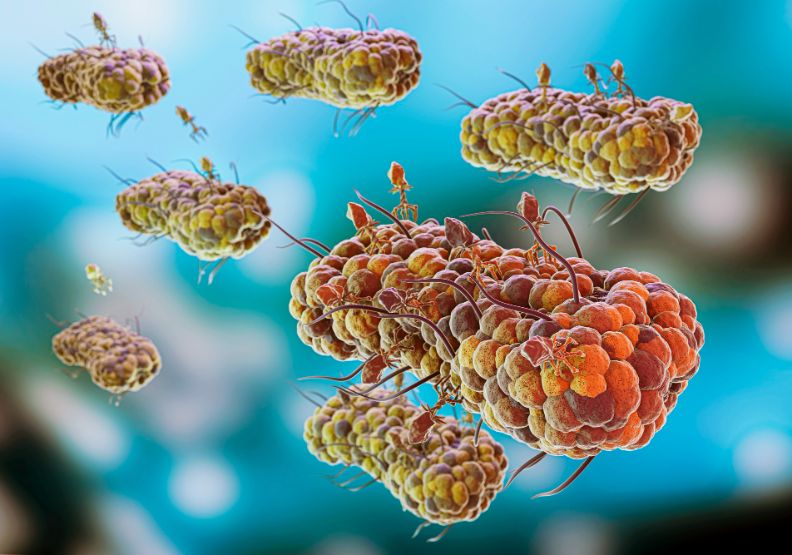

現階段,許多國際級研發機構,正加速尋找一個對抗細菌感染的「救世主」,也就是一種能治療感染,又不會引起人類感染的病毒,是不是有點「茫」了。相信大家都知道許多「壞病毒」,像 COVID、流感、諾羅病毒、單純皰疹、水痘、麻疹……等等,一大堆,但自然界中,也有一種病毒不會攻擊人體,只把細菌當作唯一宿主,科學界稱之為「噬菌體」,如果人類有幸找到它們後,就能輕而易舉地對付超級細菌了。

抗生素抗藥性危機日益嚴重,噬菌體「古老療法」再受重視

歷史上,首先發現「噬菌體」的是英國科學家,弗雷德里克・特沃特(Frederick Twort),1915 年特沃特在研究牛痘病毒時,偶然注意到某些細菌在培養皿上的菌落會自動不見,像是被某種「看不見的東西」吃掉了。雖然他認為是病毒所為,但無法證明,只好作罷。

兩年後,1917 年法國科學家,費利克斯・德雷勒(Félix d’Hérelle),在巴黎巴斯德研究所研究痢疾時,發現某些培養液中的細菌會因為「某種東西」而被殺死,他進一步證明這種「細菌殺手」不是化學毒素,而是病毒。於是,他將這種病毒命名為 「bacteriophage」,意思就是「吃細菌者」,其中「bacterio」是細菌,「phage」源自希臘文「phagein」,意為吞噬,這就是人類歷史上「噬菌體」名稱的最早由來。

接著,在 1920 年的印度,進行了用噬菌體治療霍亂病人的試驗,效果驚人。另外,前蘇聯也設立了世界第一座「噬菌體研究中心」,將噬菌體應用於治療士兵的傷口感染,是當時重要的抗菌手段之一。雖然噬菌體曾被科學界寄予厚望,但隨著 1940 年代抗生素(如青黴素/盤尼西林)的發明和普及,噬菌體的研究就自然而然地被邊緣化了。

但任誰也沒曾想到,隨著抗生素抗藥性危機日益嚴重,噬菌體這項「古老療法」在 2025 年的今天,鹹魚大翻身,又受到了高度重視。目前世界上許多國家均積極投入研究「噬菌體」,像是美國、英國、法國、波蘭、喬治亞共和國、中國和印度等。

英國展開「噬菌體收集計畫」,BBC記者竟找到吃細菌的病毒

英國最大媒體 BBC 近期就刊出了一則大篇幅的專題報導,內容述及英國南安普頓大學醫療創新研究所主持人 Elkington 教授正在執行的一項「噬菌體收集計畫」。更有趣的是,英國這項「噬菌體收集計畫」也開放民眾申請參與採樣,有意願者可自行在皇家科學院的網站上登錄並索取採樣瓶,因為抗藥性細菌的威脅是我們每個人都可能面對的問題,公眾參與說不定就能更快地找到拯救人類生命的「噬菌體」!

報導中一位BBC女性記者,名叫米雪兒(Michelle Gallagher),到底是因為超級熱心,抑或是基於報導需要,筆者無法得知,但她自告奮勇地戴上了手套,拿著採樣小瓶,在髒水裡採樣,且愈髒愈好,像是池塘和蚯蚓堆肥液。她甚至在如廁後不沖水,等待幾小時後,再屏住呼吸進行採樣,迅速送回實驗室。

樣品過濾掉雜質後,取澄清液並冷藏,接著,加入細菌「大餐」,讓「噬菌體」營養充分且大量繁殖,最後,再把它們滴到從醫院病患取得的抗藥性細菌上面,像是反覆感染膀胱炎患者體內的菌種。結果,奇蹟出現,馬桶內似乎藏了某種噬菌體,竟讓這些抗藥性細菌在培養皿裡出現「殺菌圈」! 米雪兒還因此獲得了命名權,將她的姓氏放進去,取名為「蓋拉格噬菌體」(Gallagher-phage)。

用「噬菌體」治療細菌感染優點是會自我繁殖,不需持續給藥

「噬菌體」就像是一個外星球登陸機,四條腿停在細菌上,然後將遺傳基因注入細菌體內,把細菌當成病毒子孫的製造工廠,當成千上萬的病毒完成製造後,就會將細菌割破,病毒大軍噴射而出,細菌死亡。

利用「噬菌體」治療細菌感染的病人,其優點是它會自我繁殖,不需持續給藥。且針對性強,只會攻擊特定細菌,副作用較少。但也有缺點,必需精準找到「對應細菌的噬菌體」,不是任何一種細菌感染都能使用,相對於「廣譜抗生素」,便利性較低。

「噬菌體療法」若從 1920 年代起算至今,已經超過一百年的歷史,雖然之後被抗生素超車取代,但由於現今抗藥性問題日益嚴重,每年逾百萬人死於抗藥性菌感染,預估到 2050 年,每年更將高達千萬人死亡,這個被稱為「沉默的大流行」遂直接促使了「噬菌體療法」的再度興起。目前英國已開放噬菌體用於其他治療失效的特殊感染病例,且英國藥品監管機構也已經公布首份噬菌體規範。

「噬菌體」有望成全球醫療界積極開發的抗生素替代療法之一

雖然國際間已經如火如荼的展開研發與應用,但在台灣方面,除了尚未有任何常規使用的噬菌體藥品外,研發方面也僅在初期階段,據報導葡萄王企業於 2021 年宣布在龍潭成立「噬菌體研發平台」,不知進度如何。此外,台灣若想要與國際同步,仍必需完成以下關鍵環節,如建立GMP質量管控制度、提出人體試驗申請並獲衛福部許可、規範合法的處方與院內調配路徑。

放眼未來,「噬菌體」將成為全球醫療界積極開發的替代療法之一,更由於噬菌體具高度專一性,能精準攻擊特定菌株,同時對人體細胞無害,副作用低,特別適用於慢性傷口、人工關節感染、肺部感染與糖尿病足等抗生素難以治癒的疾病。目前喬治亞、俄羅斯、波蘭及比利時等國均已實現噬菌體在臨床的常規應用,比利時更建立「調劑噬菌體」制度,使患者能獲得個人化製劑。

預期未來噬菌體應用將會更廣泛,朝向快速篩選、個人化療法與聯合治療(與抗生素)方向發展。同時,其應用範圍也會擴及食品保鮮、水產養殖、動物疫病控制與腸道菌相調控等非醫療領域。整體而言,噬菌體雖非萬靈丹,但極可能成為「後抗生素時代」對抗細菌感染的重要戰略武器,為人類提供一條擺脫抗藥性危機的新出路。

(本文作者為潘懷宗博士/藥理學教授)

Just For You

Just For You