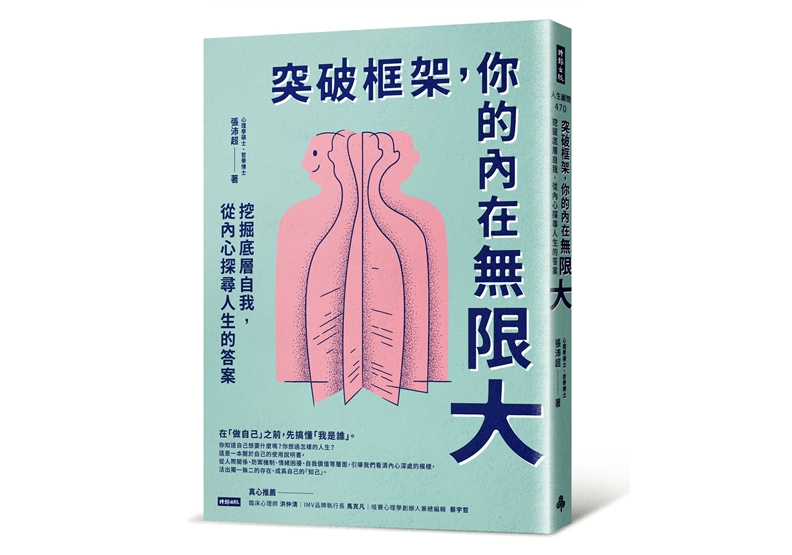

我們過去的經歷、被情緒加工過的記憶、環境的影響、防禦機制等,構成了我們龐大且複雜的內心世界,會隨時影響我們的選擇。因此,對內在的認知程度愈深,愈可以做出適合自己的選擇。(本文節錄自《突破框架,你的內在無限大》一書,作者:張沛超,時報出版,以下為摘文。)

人生,就是一個人的戰鬥,別人幫不了你,我們只能往內求。而每個人的心中,都藏著一個了不起的自己,當你勇敢探索,就會遇見它。一旦擁有獨特和無限大的內在,就能擁有完整而豐富的人生,成就更強大的自己。

我們無法脫離自身所擁有的關係去瞭解自己,認清關係中的自我、是我們暸解自己的基礎。而人和人之間的關係又可分為充電型與耗電型。這個比喻具有一定的共通性,在這篇文章我就以此為例,分析不同的關係類型。

充電型和耗電型關係會同時存在

如果一個人從出生至今從未獲得任何正向的東西,是不可能生存下去的,所以任何人的關係體系中一定都會有充電型的關係。

什麼叫充電?這個比喻源於我們的體驗。我們在和某些人交往時,會感覺自己好像變得更有能量、更自信、更勇敢、更果斷、更生動、更有生命力、更能夠面對自己、更願意主動探索世界,感到更自在、更安全。

這種關係就像是為自己充電一樣,只要連結到這個「無線充電器」,我們的電量就能從一格充到兩格,到滿格。

相信大家都希望自己的人際關係全都是充電型。這樣持續充下去,我想每個人最後一定都能變成「超人」。

耗電型關係在各方面都與充電型關係相反,會讓我們覺得情緒很糟,自己很差勁,失去了能量,如同手機電量一點點地下降。

我們不信任自己,也不信任這個世界。光是說著這樣的負面話語,我們就會感覺自己宛如洩了氣的皮球,逐漸變癟了。

你的生活中應該都同時存在這兩種關係,只是不一定如上述所說的這麼典型。你可以看一看,自己和誰在一起時是充電,和誰在一起時總是在耗電,然後你還可以思考自己目前的電量還剩多少。

事實上,純粹的充電型關係或耗電型關係幾乎不存在,絕大多數的關係都同時存在充電和耗電狀態,只是程度不同。

充電和耗電皆有的關係原型來自依戀關係

依據一個人與重要他人透過親密互動而形成持久、強烈的情感連結,可以大致把依戀關係分為「安全型依戀」和「不安全型依戀」。

處在一個真正的安全型依戀中,就像是在連結一個性能可靠、功率穩定的充電器,這時你的人生會從一個很小的花苞,慢慢成長為含苞待放的花朵。安全型依戀一定是能夠充電的關係,否則這個安全就是虛假的。

從人際關係認識自己

我們在認識自己時,很容易借助一些外在的規則,但這些規則其實並不適用於我們的經驗;我們也會借助很多規則去感知他人,但這些規則可能干擾,甚至禁錮了我們最真實的經驗。

如果接收到與這種單一規則相違背的經驗時,我們會加以壓抑,或把它投射出去,認為「我才不是這樣」「這個不是我」或「這個是屬於外界的,屬於他人的,和我沒有關係」,這樣的反應其實增加了我們探索自己的難度。

而且我們也不能輕易就判定自己和某個人的關係一定是屬於充電型或耗電型,因為每個人都是一個複雜的世界,不同時期的人帶給我們的體驗和感受也會不同,所以我們不要果斷地認為對方是完全給予或消耗我們的能量。

如果這些觀念能讓你深入思考,那應該是能幫助你探索一些混沌不清的經驗,而不是讓你迅速得出某個結論。

Just For You

Just For You