一位約50歲的男性患者,長期有食物逆流、喉頭異物感、口臭與口苦的感覺,但因工作繁忙,就自行判斷為胃食道逆流,沒看醫師,僅買成藥吃。近期症狀加劇,常因半夜胸悶而失眠,本來的藥無法改善,又擔心是食道癌,終於願意來看診。從胃鏡檢查發現,這位患者是嚴重的逆流性食道炎,且有長達3公分左右的「巴瑞特氏食道病變」(根據統計,大概有9成民眾不曾聽過這個名稱)。

其實巴瑞特氏食道病變就是所謂的「食道癌癌前病變」,一聽到跟癌症有關,他才知道事情大條了。後來除了藥物治療之外,還建議他一定要改變生活習慣。再經過詳細溝通後,他接受了2次食道熱射頻燒灼術,並在1年之內,透過藥物與飲食控制,擺脫了胃食道逆流與巴瑞特氏食道病變的困擾。

什麼是巴瑞特氏食道病變(Barrett's esophagus)?

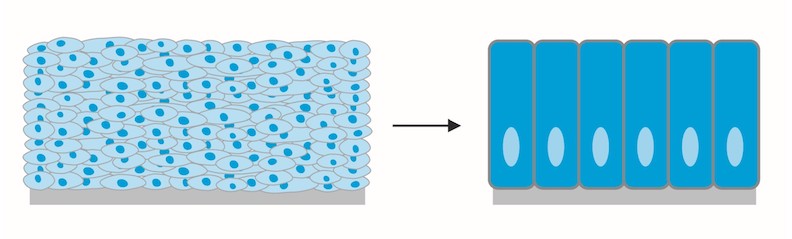

巴瑞特氏食道病變是胃食道逆流4部曲的第3個階段,要走到這一步其實很簡單,只要食道反覆地發炎,長期受刺激的食道黏膜上皮細胞,就會從本來的扁平狀,像磚瓦般一層一層疊上去,逐漸轉變成柱狀,原本這類型的上皮只有在胃內或腸內才會有,若出現在食道裡,就很明顯是不正常的細胞了。

目前僅變成類似腸上皮的柱狀細胞,才有食道病變的機會,若是類似胃的柱狀上皮細胞,則不會變成癌症。所謂的「巴瑞特氏食道病變」就是專指食道上出現類似腸柱狀上皮細胞。這是一種不可逆、無法自癒的癌前病變,如果沒有及時治療或控制,之後很可能會演變成食道腺癌。根據統計資料顯示,巴瑞特氏食道病變患者之後罹患食道癌的風險,平均比一般人高出40倍以上。

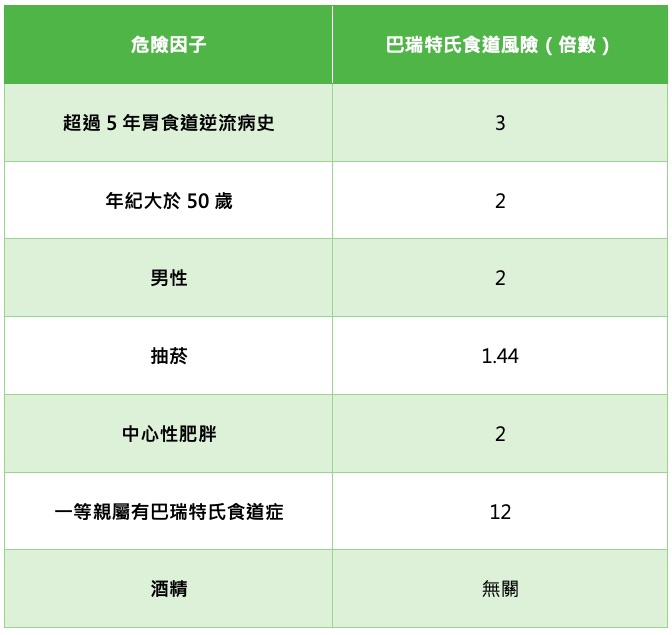

一般說來,罹患胃食道逆流5年以上、年齡大於50歲、蘋果型肥胖或身高體重指數(BMI值)大於27、男性(罹病率為女性的2倍)、有吸菸或喝酒習慣、直系血親中有巴瑞特氏食道病變等,都是食道線癌的高危險族群,建議即使沒有相關症狀,也要接受胃鏡與切片檢查。臨床上,就有不少患者早期因沒有特別不適,忽略追蹤與治療,等實際出現有感症狀時已經產生癌變。最重要的還是早日戒菸及設法擺脫胃食道逆流的長期傷害,才能真正免除癌變的機會。

【舉例說明】正常人罹患巴瑞特氏食道症的風險為1

一個超過50歲(倍數2)、腹圍超過90公分(倍數2)的男性(倍數2),有胃食道逆流病史7年(倍數3),平常有抽菸習慣(倍數1.44),其罹患巴瑞特氏食道症的風險,高出一般人將近35倍。

巴瑞特氏食道病變的2個關鍵提問

問題1:有無細胞分化不良?

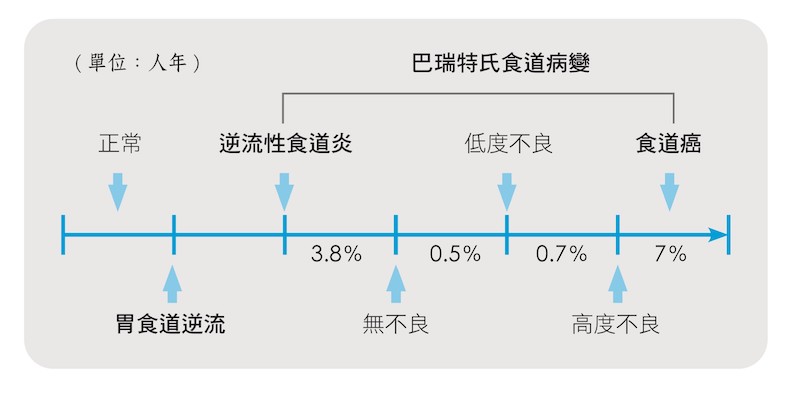

這個問題關係到病變癌化的可能性。根據演變成食道癌的風險高低,會將巴瑞特氏食道病變分成「細胞無分化不良」「細胞低度分化不良」與「細胞高度分化不良」等3種。並非所有的巴瑞特氏食道病變都會變成癌症,但若屬於「細胞高度分化不良」患者,每年約有7%的機率會演變成食道腺癌,要趕快治療。常常有患者問我「所有變成巴瑞特氏食道的表皮細胞,都是高度分化不良的癌前病變嗎?」其實,不是的。案例中,大部分患者的病變是無分化不良或低度分化不良,僅有少數屬於高度分化不良的情形,不需要過度擔心。

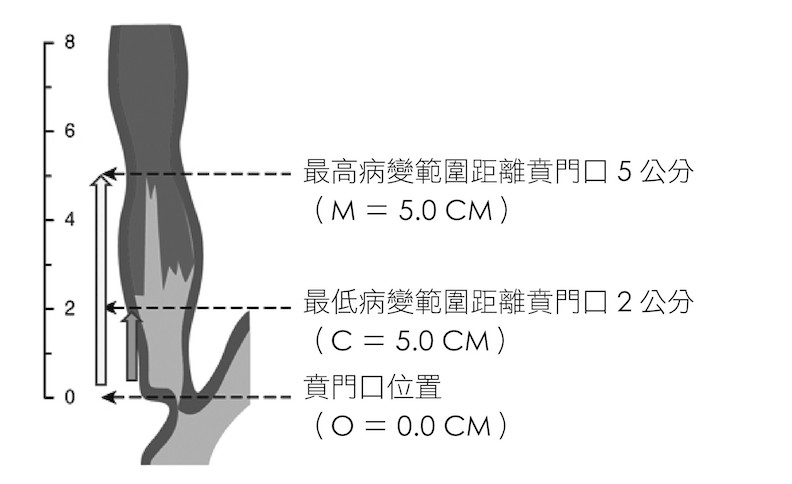

問題2:病變範圍(長度)為何?

簡單來說,就是要問醫生「病變的範圍到底有多大?」目前是根據布拉格嚴重度分類,將病變區用賁門口做為基準,來評估最低病變長度(C)與最高病變長度(M)。舉例而言,若拿到的胃鏡報告是巴瑞特氏食道「C2M5」,就代表最低病變範圍有2公分,最高病變範圍可以達到5公分(如圖所示)。那麼,到底病變範圍多長才算嚴重呢?一般認為超過3公分以上的病兆,即為「長的巴瑞特氏食道」就算嚴重了。長病兆後續變成食道線癌與細胞高度分化不良的機會是短病兆(3公分以下)的7倍之多,因此才會建議長病兆患者務必及早治療,效果較佳。

Dr. J胃百科:什麼是「癌前病變」?

所謂的「病變」指的是「病理變化」,也就是疾病導致的細胞變化。病變可能是良性疾病所引起,也可能是惡性疾病所引起,其變化或許可逆,或許不可逆。至於「癌前病變」指的是正常細胞轉變為癌細胞之前的過度時期。在這個階段的大部分變化,對人體幾乎無害且無感,不過,一旦出現這個過度時期,罹癌的機率就會大幅提高。常見的癌前病變很多,除了本書中有提到的巴瑞特氏食道症(食道癌癌前病變)外,還有肝硬化(肝癌癌前病變)、腺瘤性瘜肉(腸癌癌前病變)等。

吃藥控制就好,還是做手術保險?

門診遇過很多巴瑞特氏食道病變患者,是因為「在醫學中心照了胃鏡後發現有巴瑞特氏食道病變,醫生卻建議患者先吃藥治療,再加做每年的胃鏡追蹤就好。」擔心地跑來問我,沒有要開刀的建議妥當嗎。其實,在無分化不良的階段,以藥物治療搭配每1~3年的照胃鏡追蹤,是完全沒有問題的。待出現低度分化不良的或高度分化不良情形,再考慮做進一步治療即可。

在巴瑞特氏食道病變的治療上,可以分為:(1) 個人習慣調整、(2) 藥物治療、(3) 侵入性(手術)治療。原則上,多數會建議患者以個人習慣調整再加上藥物治療為主。這是因為目前由巴瑞特氏食道病變,轉變成食道癌的案例還不算多,比例上也不算高。在一般狀況時,只要巴瑞特氏食道病變的長度屬於短於3公分的短病兆,且沒有分化不良的癌變症狀,病患是可以透過長期吃藥與定期追蹤來治療與控制的。

值得注意的是,吃藥治療只能控制眼前的狀況,預防巴瑞特氏食道病變繼續惡化下去,已經產生的病變是不會消失的。若不想承受任何癌化的風險,與每年定期追蹤、照胃鏡的困擾,也可以在尚未癌化的階段,透過食道熱射頻燒灼術來做進一步的治療。這項手術的安全性極高,幾乎不會有其他併發症發生。

胃腸道換皮手術:熱射頻燒灼術

巴瑞特氏食道病變的侵入性治療主要有黏膜下切除術(ESD,Endoscopic Submucosal Dissection)和熱射頻燒灼術(RFA,esophageal radiofrequency ablation)2種。

黏膜下切除術是透過內視鏡直接切除病灶,讓正常細胞從切除處再生,其手術時間與恢復期較長,通常需住院5至7天,如果病兆嚴重,需要切除的範圍較大的話,後續還可能造成食道狹窄或穿孔,飲食容易卡卡。

熱射頻燒灼術則像胃腸道的醫美手術,能讓病灶處「換皮」,比起黏膜下切除術,患者接受度更高。食道熱射頻燒灼術雖然屬於侵入性手術,但是以有麻醉的無痛胃鏡施行,利用手術器械把淺層食道病變的細胞燒灼掉,並將燒灼後的壞死病變上皮刮除,讓食道表皮黏膜重新生長,其手術時間僅需15~30分鐘,一個療程概進行2~3次手術。

食道熱射頻燒灼術的優點是併發症低、手術時間與修復時間都短,通常術後2~3天即可出院,2周內就可完全復原。術後3~6個月定期回診追蹤,若無復發即是痊癒,大幅降低巴瑞特氏食道病變的癌化風險。目前只有1‰的機率在恢復正常表皮後還會殘留病變細胞,是一勞永逸的最佳選擇。

巴瑞特氏食道病變侵入性手術比較

此外,2019年1月起,健保開始給付食道熱射頻燒灼術的手術費,只要符合條件,病患就可以省下原本自費手術需要的7~14萬元的費用,僅須負擔器材費。不過,食道熱射頻燒灼術只能治療巴瑞特氏食道癌前病變,不能治療食道狹窄或其他胃部問題,術後仍須使用降胃酸藥物、胃黏膜保護劑。

(原圖文刊載於《跨科會診.終結胃食道逆流》/原水出版)

Just For You

Just For You