「我—不—會—!」我常常聽到我的學生在寫功課時這樣高喊,然後我就會喊回去:「你—還—不—會—!」這個情境我已經經歷過上千次了,而這個小小的交流之中蘊藏著大大的學問,那就是決定學習經驗的 2 種態度,以及它們之間的差異。這些態度或自我意象,在英文中稱為「mindset」(思維模式),描述了我們對於自己與事物的基本態度,其中也包含了人生與學習這 2 件事。

任職於史丹佛大學(Standford University)的心理學家卡蘿.杜維克(Carol Dweck)教授發現,當人們遇上挑戰與學習新事物時,會有兩種不同的思維模式。當初,她將一份難度稍微超出程度的任務指派給一群學生,因此得出這個想法。

當她問孩子對於任務的感想時,意外收到各式各樣、互不相同的回應。有些孩子說「很有挑戰性、很好玩」或「至少我學到一些新東西了」,有些孩子則表示「太難了,我不會」或「我不擅長這項任務」。

對於挑戰的不同態度讓杜維克深深著迷,並因此將自己的整個學術生涯都投注於這種現象的研究之中。在超過 30 年的研究之後,「思維模式」概念的發展如今已然成熟。由於她的研究發現為正在就學、學習的所有孩子帶來了開創性的影響,不論是這本書或是我本身的工作中,都有許多關於她的討論。

不過,先讓我們來瞭解一下她的理論吧。

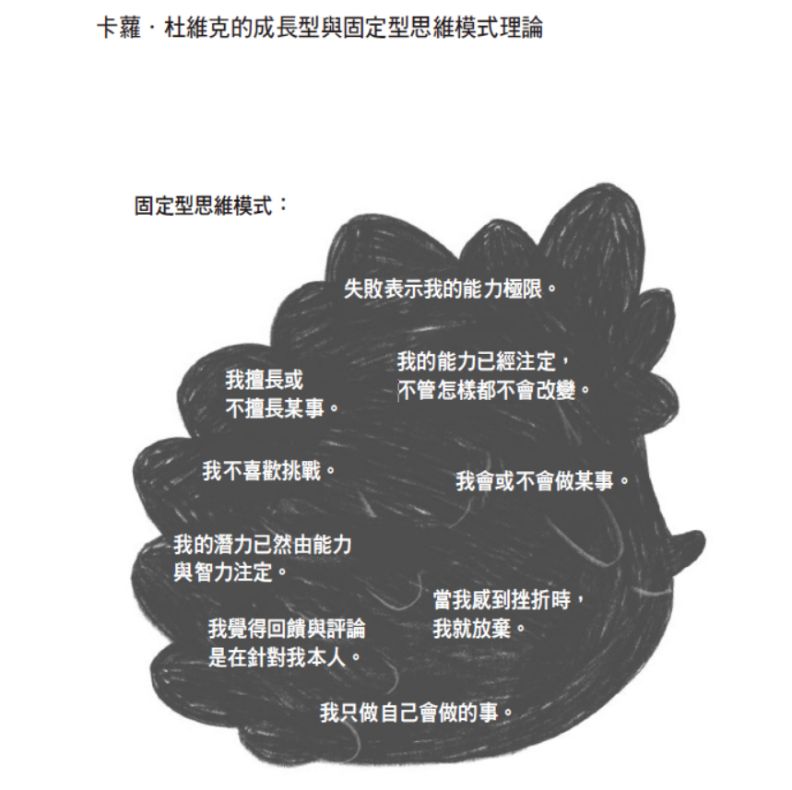

固定型思維模式

杜維克發現有兩種思維模式:成長型(Growth Mindset)與固定型(Fixed Mindset)。如果將這兩個術語翻成德文,聽起來稍顯尷尬,我沒有辦法接受,所以我自己和其他許多同事都繼續沿用英文原文。而這項討論的核心在於:人們在面對挑戰與失敗時,會呈現出不同反應,也就是這兩者之一。

擁有固定型思維模式的人會說「我不擅長這項任務」之類的話,通常終其一生都會堅信著這個想法。他們認為,自己的能力是確立、固定且無法改變的。你想必仍記得自己的某位同學就抱持著這種思維模式吧?或許你自己也是一個例子?

舉例來說,在學校考完數學考試之後,有一位這種類型的孩子無比絕望地哭喊著說:「我徹底搞砸了!」一直等到幾天後拿到成績「A」或「A+」,才總算鬆了一口氣。像這樣缺乏如實評估自身程度與表現的能力,以及對於失敗過分恐懼的反應,皆為固定型思維模式的典型表現。

除此之外,擁有固定型思維模式的人往往也是比較大王。只要他們踏入一個空間,便會立刻試著融入。當他們注意到自己是「空間內最聰明的人」時,他們就能鬆一口氣了。但他們無法放鬆太久,因為害怕其他人冒出來、「拆穿他們的面具」、在他們眼前攤開「他們什麼都不會」的那份恐懼永遠存在。而他們最擔心的事,就是有人在他們的長項上比他們更加優秀。

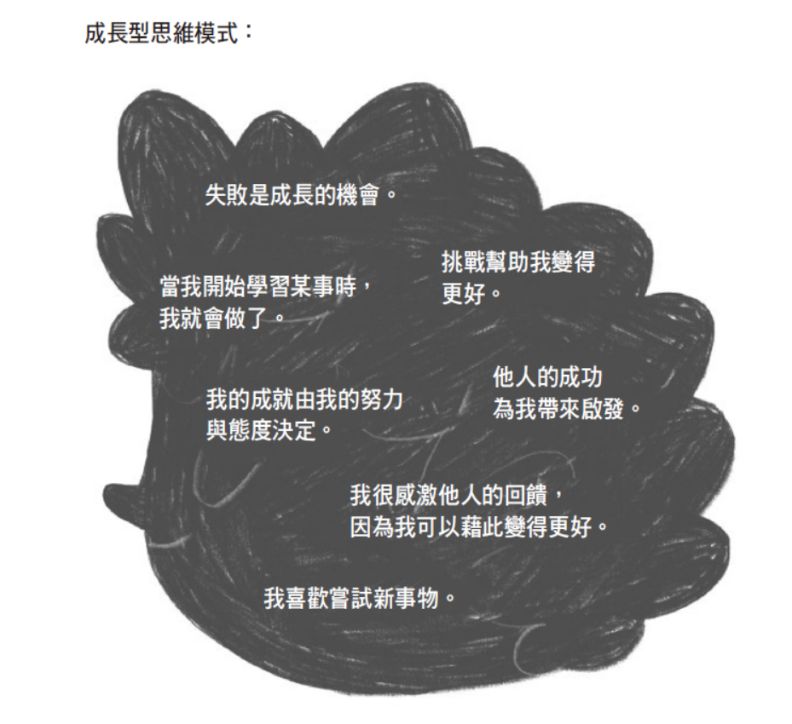

成長型思維模式

相較之下,擁有成長型思維模式的人會說:「我喜歡學習新的東西。」對他們而言,「你做不到!」會讓他們有被挑戰的感覺。例如我哥哥,他是一個超過 50 歲的成年男子,已婚、育有 4 個孩子,但如果有人跟他說:「我賭你無法游到對岸!」他肯定會馬上扒光衣服、跳入水中,然後一直游到他終於證明自己做得到為止。

套用到學習上,具備成長型思維模式的人在遇上成績不好、學習困境等情況時,會加倍努力。他們不會接受失敗,而是一直努力到成功才罷休。

另外還有一點跟固定型思維模式的人不同:他們相當擅於準確評估自身能力。每當考完試之後,他們總能精確地說出自己表現得好不好。

擁有成長型思維模式的人也比較不會拿自己跟別人比較,而是傾向與自己比較。他們對於自己的成就也會比較自豪,並且比較不容易放棄。

注意,在理解圖示與這裡所描述的普遍現象時,務必記得這兩顆頭所呈現的是光譜上的兩個極端。很少人的思維模式只屬於成長型或只屬於固定型;多數人的思維模式都介於兩個極端之間。我們的思維模式也取決於我們所處的環境、身邊的人,以及自己當天的感受。

在杜維克的研究中,足以改寫歷史的發現是:擁有成長型思維模式的孩子,不論是在學校或後續人生歷程中,皆比擁有固定型思維模式的孩子來得成功。某種程度上來說,他們的態度甚至可說是成功的關鍵。不過,更重要的是:我們能夠改變孩子的思維模式。

身為家長與老師的我們,是有辦法改變孩子的思維模式的!這可不是一個天大的好消息嗎?為什麼晚間八點的重點新聞沒有報導呢?坦白說,我個人覺得這是一件相當重要的事啦。

改變思維模式

想要改變思維模式有幾種不同的可能方法,我稍後會進一步討論。這在成人身上會比較難辦到,因為他們的思維模式已經在多年的歲月中確立了。雖說如此,想要改變成人的思維模式仍是有可能的。

我誠摯邀請各位家長與老師一起在自己的思維模式下功夫,因為—你可能已經猜到了——在我們想要加強孩子的成長型思維模式的過程中,我們自身的思維模式,以及與之連結的行為榜樣,正是影響成功與否的關鍵因素。

有趣的是,即使我們本身具備成長型思維模式,是不夠的—杜維克失望地發現,家長並不會自動地將思維模式傳遞給自己的孩子。

不過,仔細想想會發現,我們幾乎總是以成長型思維模式的做法來養育幼童的啊。當孩子開始學會走路時,我們會為他們加油歡呼;當他們跌倒時,我們會鼓掌、鼓勵他們繼續嘗試。孩子藉由每一次的跌倒獲得學習,最後某天便學會走路了。

沒有人曾經想過要對自己的孩子說:「你就是這麼聰明,才能這麼快地學會走路。走路對你來說簡直輕而易舉。」不,我們預設孩子終將學會如何走路,所以不會因為失敗就灰心喪志,而是鼓勵孩子繼續努力就對了。

但在之後的某個時間點,我們就丟失這種思維模式了。這通常發生在孩子開始上學之後,當孩子所有東西都寫錯,我們開始擔心:他們是不是不夠聰明?我都已經解釋三次了,怎麼還是不會呢?為什麼又錯了呢?當孩子在學習走路或吃飯時,我們從來不會問自己這些問題。

身為家長的我們,應該怎麼做呢?我們應該秉持一樣的態度來面對學齡的孩子——跌倒不是壞事,他們很快就能成功辦到的。

成長型思維模式只是一種態度

這裡必須強調一個重點:成長型思維模式並不是什麼神奇小藥丸,它只是一種態度,而且是很重要的態度,因為它不但能夠幫助我們,更能幫助你的孩子……

I.開始學習新事物,並迎向挑戰。因為在他們心底的準則就是:如果我想要,我就可以學會。

II.不輕言放棄。當我們犯錯、失敗時,腦袋會嗡嗡作響、一切就是行不通,而這時,我們腦中會浮出一幅景象:我們的突觸正在成長。

III.採取行動。當然沒有光憑著成長型思維模式就能學會新事物,重點反而在於如何使用成長型思維模式去建立必要的動機,並藉此採取實際行動。

成長型思維模式幫助我們踏出第一步。

而它也幫助我們持續堅持不懈。

因此,根據我們的理解,成長型思維模式優於固定型思維模式,而且光是改變我們的思維模式,不論智力本質或教學方法為何,都能夠在讓孩子在學術表現上呈現顯著的進步。這裡分享一項實用的觀察:在美國,這個概念已經廣為盛行,許多學校皆投身強化孩子的成長型思維模式,而相較於其他尚未將推廣此思維模式設為目標的課程或學校,前者於能力測驗中的表現,僅在短短時間內,便超越後者。

德國在這一方面仍落後好幾十年的腳步。我利用自己的Instagram平台(現已超過 15 萬名追蹤者)進行一項調查,發現在所有回應的老師當中,有超過 80 %的人從未聽過成長型思維模式。

所以,如果你家孩子的老師沒有以鼓勵成長型思維模式的方式進行教育,那也有跡可循。但這並不是什麼高深莫測的學問,反而相反。以下,我舉出一些可以在教室內推廣成長型思維模式的例子:

•緩慢但穩定地增加內容難度,給予成長進步的空間。

•透過換句話說、提供協助、給予時間等方式引導出正確答案。

•將成果歸功於勤奮與努力(例如:「思考地周密喔!」、「很細心!」)

•唯當孩子確實付出努力,才加以稱讚(孩子沒有付出努力便達成的事不必特別強調)。

•將成果歸咎於努力不足,絕不能歸咎於智力(例如:「你可以做得更好,我知道你可以再更努力。」而非「數學不是你的強項。」)

•中立地表示孩子還能做得更多,切勿批判。

•不斷地重申,身為老師的我們,相信學生可以給出正確答案。

•稱讚內容應與過程相關,而非與成果相關(重點不在於成績,而是學習過程)。

•強調下一步(例如:「現在我們站在這裡,接下來要往那裡繼續前進。」)

•「仍/還」,例如:「你『還』不會!」

•「已經」,例如:「那個你『已經』學過了,現在我們『還』必須加強這個。」

•使用「大腦是一種肌肉」的比喻(詳見下文)。

這些做法不只對於老師的教育工作有所助益,也能為身為家長的讀者提供指引。舉例來說,在家庭作業方面,或是你家孩子必須讀書、準備考試等情境,當然,最理

想的狀況是,老師可以更加著墨於這個思維模式的概念。但在這個層次尚未成熟之

前,你本身也還是能夠大力地鼓勵、強化自家孩子的成長型思維模式。

好比說,你可以運用「仍/還」這個詞彙的力量,為「媽媽,我就是不會做嘛!」與「你只是『還』不會做啦!」做出關鍵性的區分。鼓勵你的孩子朝著成長型思維模式邁進,每天只要多踏出一小步就好。

具備成長型思維模式的孩子,不會想說:「現在不准犯任何錯。」反而傾向於:「我總有辦法解決的!」他們不會想:「我就是不會做。」而是知道說:「當我真的付出努力,我就能辦到了。」

將成長型思維模式傳授給你的孩子,幾乎可說是你能給予他們最好的禮物。可惜的是,在現今學校的運作中,主要(仍然)是那些「馬上就會能將某事做好」的孩子獲得讚賞、享有成就感,而不是那些特別付出努力之後才成功的孩子。犯錯所導向的結果是處於劣勢、成績差勁,因此孩子理當會害怕犯錯。感覺學校的目標幾乎根本就是想摧毀成長型思維模式似的。

(摘錄自《教出自主學習的孩子:德國名師教你使用成長型學習思維》一書,商周出版)

Just For You

Just For You