編按:想要在人生的下半場像少年般充滿活力地走下去,保持健康的心靈與身體非常重要。而身心健康的基礎,就是每日的生活習慣,以及生活本身。 建立並固定一個讓身心處於最佳狀態的「生活節奏(習慣)」是關鍵。 這個節奏不是來自世俗認定的「常識」,也不是某個名人推薦的「標準模式」,而是按照自己的喜好,設計屬於自己的生活節奏。

大人更該像十歲少年般憂無慮地生活

假如人生可以活到 80 歲,那麼我還有 30 年;如果能活到 100 歲,那麼還有 50 年。

如果只是漫無目的地度過這些時間,或許只是靜靜地老去而已。但是,如果由自己來決定「接下來的人生理念」,將自己視為「主角」,為人生的「劇本」描繪藍圖,那麼接下來的人生就像完全嶄新的一段旅程,充滿了令人期待的樂趣。

我的人生理念是「有趣、開心、隨心所欲」。

或許會有人笑我像個頑皮的孩子,但我非常喜歡這樣的自己。沒錯,像孩子一樣活著又有什麼不好呢?

我的理想是像 10 歲的自己那樣生活。每天過著沒有計畫,也沒有算計的生活,只是專注於眼前的有趣事物,全然投入,直到日落。「什麼都能做到!」這種自信滿滿的心態,讓每天都充滿樂趣。

即使今天發生了不愉快的事,到了明天就會忘記。10 歲的男孩就是這樣,充滿活力,無憂無慮,熱愛生活的元氣小生物我。

對未來的人生,從未想過要以成為億萬富翁,或獲得更顯赫、更有名的頭銜為目標。

我想要重新培養那個曾經確實存在於我生命中,卻在不知不覺間遺落在某個角落的「純眞少年」。當確立了這個想法的瞬間,我的視野變得開闊,每一天都充滿了樂趣。

設計生活的節奏

習慣的力量是偉大的。

想要在人生的下半場像少年般充滿活力地走下去,保持健康的心靈與身體非常重要。而身心健康的基礎,就是每日的生活習慣,以及生活本身。

建立並固定一個讓身心處於最佳狀態的「生活節奏(習慣)」是關鍵。

這個節奏不是來自世俗認定的「常識」,也不是某個名人推薦的「標準模式」,而是按照自己的喜好,設計屬於自己的生活節奏。

對於大多數人來說,孩童時期的生活以學校為中心,而成年後則以公司的工作步調為中心,構建自己的生活節奏。

然而,重新掌握生活的「基本節奏」,並從零開始思考「接下來該怎麼做?」的過程,其實是一件相當有趣的事情。

年輕時或許有更多的體力去承受折騰,但隨著歲月的累積和經驗的豐富,我們在年長時更懂得如何「健康地度過每一天」。這些知識並非適用於每個人,而是為了保持自身最佳狀態,專屬於自己的智慧。

當經歷了 30 年、40 年,甚至 50 年的人生後,或許已經能模糊抓住一些「只要做到這些,大致就能順利過日子」的重點。建議以這個關鍵點為核心,來設計並調整自己的生活節奏。

以我為例,「吃晚餐的時間」是我的關鍵所在。

我非常喜歡吃東西,但如果太晚吃晚餐,隔天的狀態就會變差。多年來的經驗讓我明白,這是我自己的「特性」。

因此,為了保持心身健康,我定下了「下午 5 點吃晚餐」的規律。我承諾自己每天都要遵守這個規律,並以此為中心設計晚餐前後的生活方式。

結果,我形成了這樣的日常規律:

早晨 6 點前起床,跑步 10 公里。吃簡單的早餐(麵包),然後從 8 點左右開始工作。

午餐吃得較淸淡,下午 3 點喝咖啡,搭配一片餅乾。無論工作多忙,下午 5 點準時結束,從容享用晚餐。

晚上 6 點左右吃完飯後,進行 1 小時的散步,順便買隔天早餐用的 380 日圓可頌。

大約晚上 7 點回到家,泡澡、看書或做一些伸展運動放鬆,然後在晚上 10 點半上床睡覺。

這並不算是嚴苛的生活方式,但為了保持良好的狀態,我不想打破這個重要的節奏。

決定「不打破下午 5 點吃晚餐的規律」後,所有其他的事情也隨之安排好了:

工作的計畫、午餐和早餐的時間點,都由此決定。

當能夠維持穩定的生活節奏時,人生的基礎就會變得更加穩固且有韌性,反而能讓心靈自由翱翔。

這並不是隨便而為,而是要認眞地對自己立下承諾。

當屬於自己的最佳節奏固定下來時,日子會變得不費力、不疲憊,並且可以安穩地度過每一天。

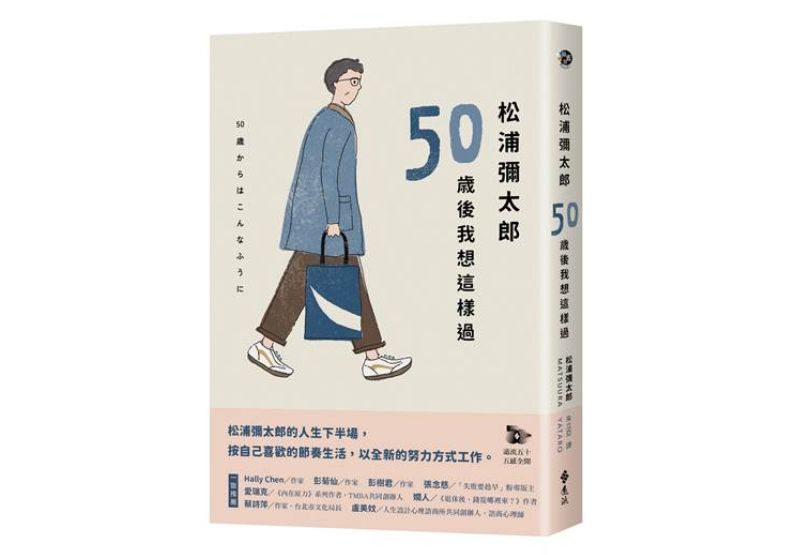

(本文節錄自《松浦彌太郎:50歲後我想這樣過》一書,作者 松浦彌太郎,譯者 朱立亞 ,遠流出版)

Just For You

Just For You