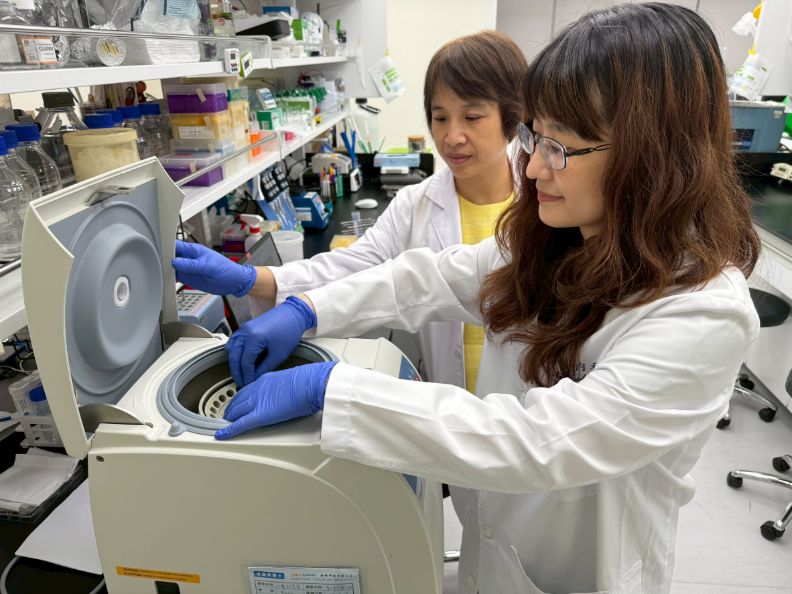

日常生活各種用品皆都可能釋出塑膠微粒(Microplastics),例如,紙杯、茶包、保特瓶、塑膠容器、保鮮膜,甚至口香糖……等等,塑膠微粒無所不在,但身體裡有塑膠究竟會怎樣?塑膠微粒的危害真的這麼大?台北醫學大學部立雙和醫院研究部研究員邱惠雯教授與腎臟內科鄭彩梅醫師合作,於國際權威期刊《Nature Reviews Nephrology》發表研究論文[1],全面盤點微塑膠顆粒對腎臟與心血管系統可能造成的損傷與臨床意義及影響,並進一步說明你我該如何降低塑膠微粒暴露風險。

「你當我塑膠做的喔!」過去網路流行語,如今竟成人體健康警訊

「你當我塑膠做的喔!」這句網路流行語原指遭他人忽視、不被尊重的無奈心情,但你知道嗎?這句玩笑話如今恐怕一語成讖。

隨著全球一次性塑膠製品大量使用,不論是塑膠微粒或是塑膠奈米,這些肉眼難察覺的微塑膠顆粒已廣泛存在於飲用水、空氣、食物與人體組織中。近期多項研究更揭露,這些微塑膠顆粒甚至出現在人類血液、尿液、腎臟、心臟與動脈斑塊中,恐影響人體健康。

細胞與小鼠的研究模型:塑膠微粒可能累積於腎臟,導致慢性腎損傷

其中,包含針對塑膠微粒與腎小管細胞間的交互機制提出實驗證據,研究指出,塑膠微粒會引發腎臟細胞產生氧化壓力、細胞凋亡及內質網壓力(ER stress)造成細胞死亡,甚至促進纖維化;若與環境中常見的重金屬、塑化劑同時暴露,腎臟傷害效應將大幅升高,為慢性腎病與透析病人的健康帶來更大挑戰。

邱惠雯表示,從細胞與小鼠的研究模型中觀察到,塑膠顆粒一旦進入血液循環,就有可能累積於腎臟,進一步導致慢性損傷。如洗腎病人接觸到含塑膠顆粒之透析液,等於將對腎臟有害之毒物直接導入體內,潛藏風險不容小覷。

研究:塑膠微粒會誘發血栓成中風、心肌梗塞等心血管疾病隱性危因

除腎臟之外,研究也指出,塑膠顆粒會破壞血管內皮細胞完整性、誘發血栓、促進心肌細胞凋亡與心室纖維化,進一步成為心血管疾病的隱性危因,從中風與心肌梗塞病人的動脈斑塊中,檢出聚乙烯(PE)與聚氯乙烯(PVC)等塑膠成分就是最佳證明。

(延伸閱讀/微塑膠入侵大腦!研究:攝入「塑膠微粒」恐增失智風險,該怎麼防?可參考這篇文章的完整介紹。)

4招從日常生活做起!研究團隊呼籲:這樣做減少塑膠微粒暴露風險

面對這場看不見的塑膠顆粒風暴,研究團隊呼籲民眾從日常生活做起,進而減少暴露風險。

像是,減少一次性塑膠製品(如吸管、塑膠杯等)的使用;

避免以塑膠容器加熱食物,可選用玻璃、不鏽鋼或矽膠材質取代;

多食用新鮮天然食物,減少加工食品攝取;

定期更換飲水設備濾芯,以降低塑膠顆粒殘留。

論文研究資料:

[1] Lee YH, Zheng CM, Wang YJ, Wang YL, Chiu HW. Effects of microplastics and nanoplastics on the kidney and cardiovascular system. Nature Reviews Nephrology. 2025 Jun 19. doi: 10.1038/s41581-025-00971-0.

Just For You

Just For You